2025-11-21

スマホ認知症とは?症状・原因・リスク・予防法までわかりやすく解説

現代人の生活に欠かせないスマートフォン。しかしその一方で、長時間の使用が脳に悪影響を及ぼし、「物忘れが増えた」「集中力が続かない」「言葉が出てこない」といった不調を訴える人が増えています。

こうした状態は「スマホ認知症」とも呼ばれ、一時的とはいえ認知症に似た症状が現れることから、放置すれば心身へのリスクも懸念されます。

そこで今回は、スマホ認知症の症状や原因、放置によるリスク、そして日常でできる予防・改善法まで詳しく解説します。

目次

- スマホ認知症とは?

- 「若年性認知症」との違い

- スマホ認知症の主な症状

- 物忘れや記憶力の低下が増える

- 集中力が続かず、ミスが増える

- 言いたいことがうまく言葉にできない

- イライラしやすく感情の波が激しくなる

- なぜスマホで認知機能が低下するのか

- 放置するとどうなる?スマホ認知症のリスク

- 記憶力や集中力が低下していく

- 睡眠の質が悪化し、心も体もボロボロになる

- 「うつ症状」や「社会的孤立」を招く恐れがある

- 放置すれば「本物の認知症リスク」が高まる可能性も

- スマホ認知症を防ぐための生活習慣

- スマホの使用時間に上限ルールを設ける

- 就寝1時間前はスマホを手放す

- 脳を休める「ぼんやり時間」を意識的に取る

- 脳のはたらきをサポートする栄養素を取り入れる

- 日常の中で「人と話す時間」を増やす

- スマホと上手に付き合いながら脳の健康を守ろう

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

岩城 裕大

スマホ認知症とは?

スマホ認知症は医学的に定義された病名ではありませんが、スマートフォンの過剰な使用によって脳が疲弊し、記憶力や集中力、注意力が一時的に低下することで、認知症に似た症状が現れる状態を指します。

特にSNSや動画の視聴、調べものなどでスマホを長時間使用する人に多く見られる症状です。

進行すると、感情のコントロールが難しくなったり、計画を立てる力や会話のテンポにまで影響が及ぶおそれがあります。

「若年性認知症」との違い

スマホ認知症と若年性認知症は、物忘れや集中力の低下など共通する症状があるため混同されがちですが、発症の仕組みや経過には違いがあります。

若年性認知症は、40〜65歳未満で発症する進行性の脳疾患であり、アルツハイマー型や前頭側頭型など、神経細胞の変性を伴う不可逆な病気です。

一方、スマホ認知症はスマートフォンの過剰使用によって脳が一時的に疲労し、情報の整理や記憶の引き出しがうまくできなくなる状態を指します。

【「若年性認知症」と「スマホ認知症」の違い】

| 比較項目 | スマホ認知症 | 若年性認知症 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 情報過多・脳疲労 | 神経細胞の変性・脳の病理的変化 |

| 症状の傾向 | 一時的・可逆的 | 持続的・進行性 |

| 回復の可能性 | 高い(生活改善で改善が期待できる) | 低い(進行を遅らせる治療が中心) |

| 発症年齢の目安 | 世代を問わず | 通常40〜65歳未満 |

スマホ認知症の主な症状

スマホ認知症では、記憶力や集中力、感情のコントロールなどに一時的な異変が現れます。

ここでは、スマホ認知症に見られる代表的な症状について紹介します。

物忘れや記憶力の低下が増える

スマートフォンを長時間使い続けると、脳が一方的に情報を受け取る“インプット過多”の状態が続き、記憶を司る海馬や前頭葉に負荷がかかると考えられています。

特に、情報を覚える「入力」だけでなく、思い出す「取り出し」もスムーズにできなくなってしまうことがあるため注意が必要です。

たとえば、以下のような変化が気になるようであれば、脳の疲労が蓄積している可能性があります。

- 1人の名前がなかなか思い出せない

- 2何をしようとしていたか途中で忘れる

- 3話したいことがうまく言葉にできない

このような記憶力の変化は年齢だけが原因ではなく、スマホの使い方によって引き起こされるケースもあります。

集中力が続かず、ミスが増える

スマホの「ながら使い」が日常化していると、目の前の作業に深く集中する力が弱まっていくといわれています。

その結果、仕事や家事などの場面で思わぬミスが増え、自信を失うきっかけにもなりかねません。以下のような変化に心あたりがある場合は、脳が疲れている可能性があります。

- 1単純な作業でケアレスミスが続く

- 2会話や説明の内容をすぐに忘れてしまう

- 3簡単な計算でさえ間違えることが増えてきた

言いたいことがうまく言葉にできない

スマホの長時間使用が続くと、頭の中では言いたいことが浮かんでいるのに、うまく言葉にできないというもどかしさを感じることがあります。

- 1話の途中で何を言おうとしたか忘れてしまう

- 2言葉がうまく見つからず、説明に時間がかかる

- 3以前よりも会話に詰まりやすく、表現が単調になる

こうした状態が続くと、人とのやり取りに自信が持てなくなり、社会との距離もさらに開いてしまう可能性があります。

イライラしやすく感情の波が激しくなる

スマートフォンを長時間使い続けていると、感情のコントロールを担う前頭前野が疲労し、気持ちの起伏をうまく抑えられなくなることがあります。

特にSNSやニュースを次々と読み漁るようなマルチタスク状態は、気づかぬうちに脳へ強い負荷を与えてしまいます。

さらに、就寝前のスマホ使用によって睡眠が浅くなったり、SNSで他人と比較して自己否定感が高まったりすることも、情緒不安定を助長します。

たとえば以下のような反応が現れたときは、スマホの使い方を見直すタイミングかもしれません。

- 1ささいなことでイライラしてしまう

- 2気分の波が大きく、落ち込みやすい

- 3家族や身近な人に強く当たってしまう

なぜスマホで認知機能が低下するのか

スマホの利用によって認知機能が低下するといわれる背景には、次のような理由があります。

- 1情報の過剰インプットによって前頭前野が疲労する

- 2ブルーライトがメラトニン分泌を阻害し、睡眠の質が下がる

- 3対面での会話が減り、表現力や共感力が衰えやすくなる

- 4ながら使用が常態化し、思考の深さや集中力が低下していく

スマホは生活に欠かせない便利なツールですが、脳の健やかな働きを保つためには、付き合い方を見直すことも忘れてはなりません。

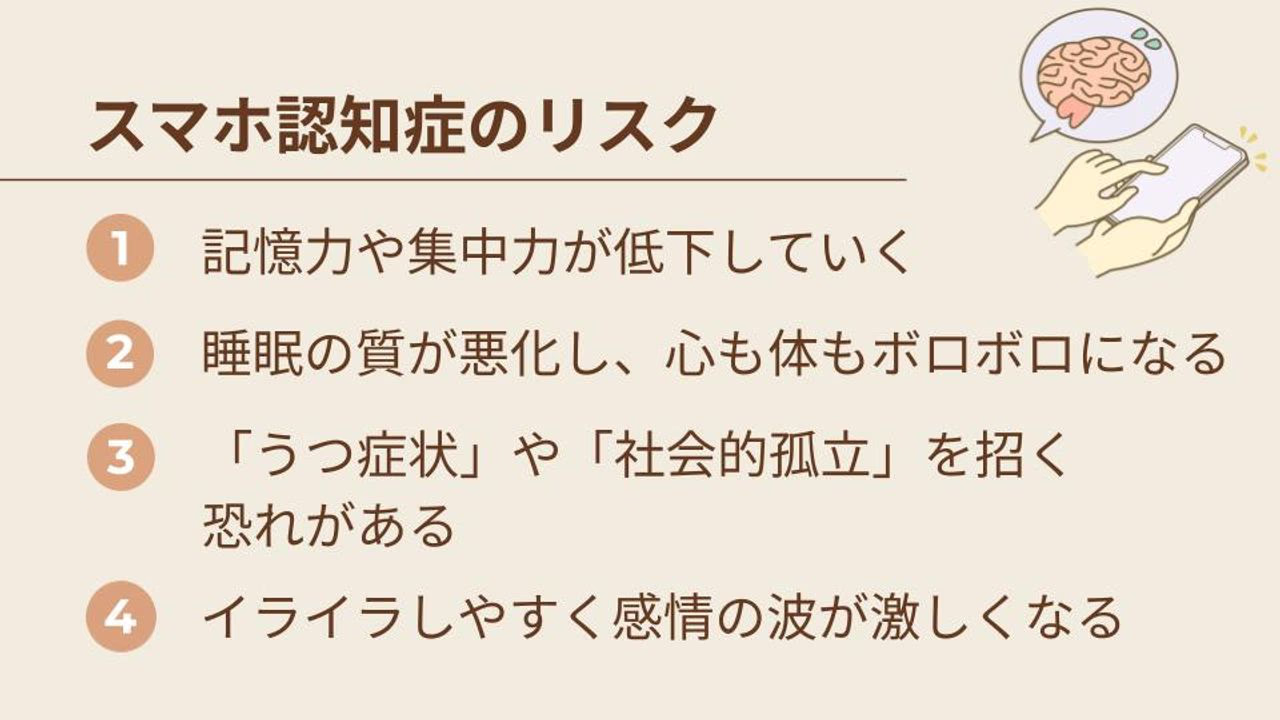

放置するとどうなる?スマホ認知症のリスク

スマホ認知症は「一時的な不調」と見過ごされがちですが、放置すると心身のバランスを崩し、将来的に本格的な認知機能の低下につながるリスクがあります。

そこでここでは、スマホ認知症を放置した場合に起こりうるリスクについて解説します。

記憶力や集中力が低下していく

スマートフォンを長時間使用し続けると、次々と入ってくる情報を脳が処理しきれず、認知機能の中枢である前頭前野が徐々に疲弊していきます。

特に「記憶を整理する」「集中を維持する」といった機能が低下し、「話したいことが思い出せない」「会話の流れを見失う」といった場面が目立つようになることもあるでしょう。

また、SNSや動画を何気なく見続ける時間が増えることで、注意が分散する癖が定着し、1つの作業に没頭する力も弱まっていきます。

こうした状態が続くと、物忘れやケアレスミスが増えるだけでなく、自信を失い、意欲の低下につながるおそれもあります。

睡眠の質が悪化し、心も体もボロボロになる

寝る前にスマートフォンを操作する習慣は、心身に予想以上の負担をかけます。

画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を妨げ、脳が夜を正しく認識できなくなります。その影響で入眠が遅れるほか、眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなる状態が続くようになることも。

このような睡眠の質の低下が慢性化すると、脳が十分に休めず、記憶力や集中力の低下を引き起こす要因となります。また、疲労感が蓄積しやすくなり、頭痛や肩こりといった身体的な不調にもつながりかねません。

「うつ症状」や「社会的孤立」を招く恐れがある

スマホの使用時間が長引くと、家族との会話や日常的なふれあいが減少し、対人関係のつながりが薄れていきます。そうした変化は孤独感や社会的な孤立を招き、気づかぬうちに心のバランスを崩す要因になり得ます。

さらに、SNSで他人の投稿を眺めるうちに、自分との比較から劣等感が募り、不安や焦燥感が増していくこともあります。

こうした心理状態が続くと、やる気の低下や気分の落ち込みといった“うつ症状”が現れることもあるでしょう。

放置すれば「本物の認知症リスク」が高まる可能性も

スマホ認知症は医学的な病名ではないものの、放置することでアルツハイマー型や若年性認知症の発症リスクを高める可能性があるとされています。

特に40代を過ぎると、脳の働きを補う力が弱くなり、知らないうちに記憶力や判断力などが落ちていくことがあります。

最近、物忘れが増えたり言葉がすぐに出てこなかったりする場合は、将来の健康と自立を守るためにも、今のスマホ習慣を見直してみましょう。

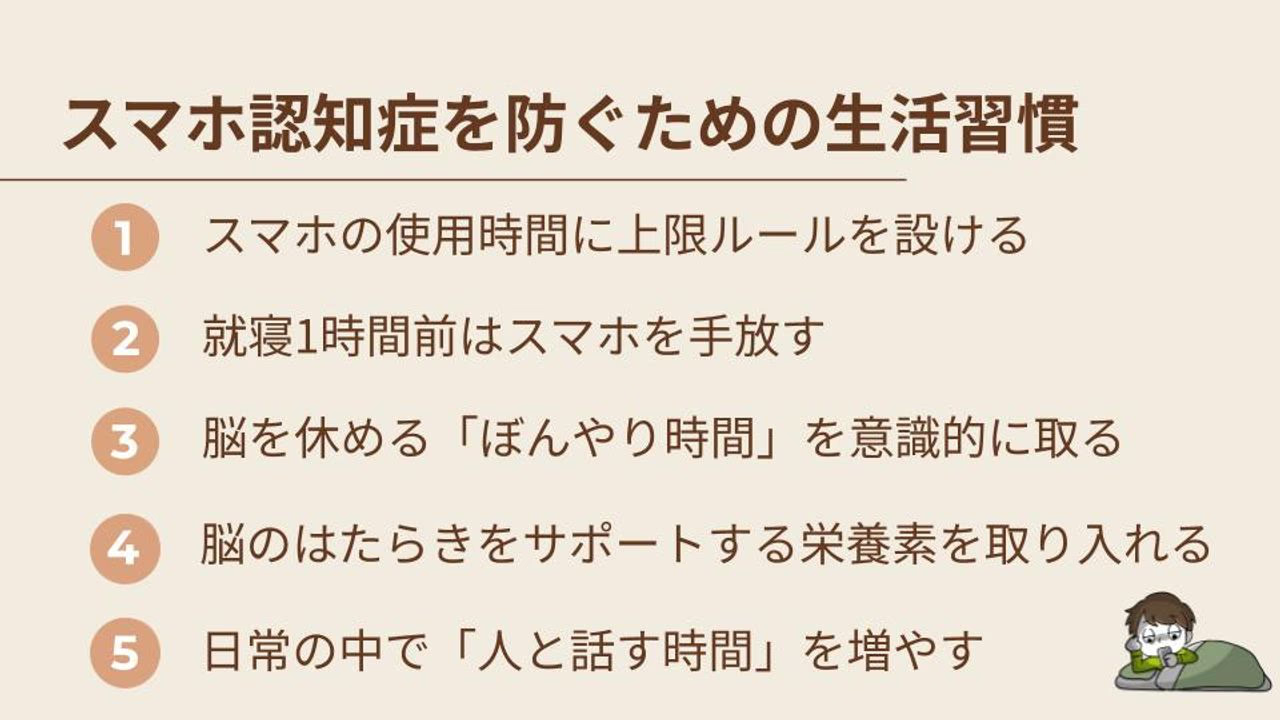

スマホ認知症を防ぐための生活習慣

ちょっとした生活習慣の見直しが、脳の機能を守り、スマホ認知症の対策にもつながります。ここではスマホ認知症を防ぐために日常生活で取り入れたい習慣について解説します。

スマホの使用時間に上限ルールを設ける

スマホの使いすぎによる記憶力や集中力の低下を防ぐには、日々の使用時間に上限を設けることが効果的です。目安としては1日2〜3時間以内に収め、連続使用は30分を超えないよう意識しましょう。

iPhoneの「スクリーンタイム」やAndroidの「デジタルウェルビーイング」などの機能を活用すれば、使用状況を客観的に把握できるようになります。

そのうえで、次のような行動ルールを設けると、無意識の操作も減らせます。

- 1食事中はスマホを別室に置く

- 2就寝90分前からスマホの電源と通知をオフにする

- 3家事や作業中はタイマーを活用し、使用は終了後に限定する

- 41日の使用時間を明確に制限する

このように生活の中で使わない時間帯や場所を意識的につくることで、スマホに頼りすぎない習慣を育てていけます。

就寝1時間前はスマホを手放す

寝る直前のスマートフォン使用は、ブルーライトの刺激によって睡眠の質の低下につながるといわれています。

睡眠は脳の老廃物を除去し、記憶を整理する重要なプロセスでもあるため、このような状態が続くとスマホ認知症のリスクが高まるおそれがあります。

こうした悪循環を防ぐには、就寝の1時間前からスマホを手放し、脳と心をリラックスさせる時間を意識的に確保することが大切です。たとえば、次のような工夫が効果的とされています。

- 1スマホを寝室に持ち込まない

- 2通知をオフに設定して刺激を減らす

- 3ブルーライトカット機能を日中から活用する

- 4読書や軽いストレッチ、日記など静かな習慣に切り替える

日々のちょっとした意識で、睡眠の質は大きく変わるでしょう。

脳を休める「ぼんやり時間」を意識的に取る

スマートフォンからの情報を受け取り続ける生活が常態化すると、脳は休む暇を失い、常に緊張状態に置かれます。その結果、集中力や記憶力の低下を感じることもあるでしょう。

このような“スマホ脳”の疲労を和らげるには、意識的に何も考えず過ごす「ぼんやり時間」を日常に取り入れるのがおすすめです。

この時間には、脳内で「デフォルトモード・ネットワーク(DMN)」と呼ばれる仕組みが働き始めます。

Check

デフォルトモード・ネットワーク(DMN)とは

意識的な作業をしていないときに活性化する回路で、記憶や感情の整理、ひらめき、自己内省などを担う重要な働きがあるとされています。

たとえば、以下のような習慣を取り入れてみましょう。

- 1朝の外出前にベランダで空を眺める

- 2お皿洗いや洗濯物をたたむ動作に意識を向ける

- 3入浴後は照明を落とし、静かに目を閉じて過ごす

- 4就寝前はスマホを手放し、音楽を流して深呼吸する

こうした「頭を空っぽにする時間」を持つことが、脳の回復を助け、スマホ認知症の予防にもつながるといわれています。

脳のはたらきをサポートする栄養素を取り入れる

脳の老化を防ぎ、スマホによる集中力の低下や物忘れを予防するには、日々の食事から脳に必要な栄養素を適切に摂取することが重要です。

なかでも、青魚に多く含まれるDHA・EPAは、記憶力の維持に関わるとされています。さらに、脳の健康を支える成分には以下のようなものがあります。

- 1ビタミンB群や葉酸:神経の伝達や血管の健康維持を助ける(例:ほうれん草、納豆、果物)

- 2ポリフェノールやカテキン:酸化ダメージから脳細胞を守る(例:緑茶、赤ワイン、コーヒー)

- 3ノビレチンやクルクミン:記憶力の低下を抑える働きがある(例:シークワーサー、カレー粉)

たとえば夕食に焼き魚を1品加えたり、朝食に緑茶を選ぶだけでも脳のサポートにつながります。

「Rimenba(リメンバ)」で栄養を摂取しよう

スマホの使いすぎによる物忘れや集中力の低下が気になる場合は、栄養面からの対策も視野に入れることが大切です。

Rimenba(リメンバ)は、脳の働きを保つために必要なDHA・EPA・プラズマローゲン・ノビレチン・イチョウ葉などの成分を一度に補えるオールインワンサプリです。忙しい日常でも手軽に取り入れられるため、栄養バランスが偏りがちな方に適しています。

Rimenbaは脳神経内科医監修のもと、科学的な根拠に基づいて成分バランスなどが設計されています。国内有数のGMP認定工場で製造し、不要な添加物不使用と、品質面にもこだわっているのがポイント。

「最近、言葉がすぐに出てこない」「やる気が続かない」と感じるなら、生活の中にRimenbaを取り入れ、脳の内側から整える習慣を始めてみてはいかがでしょうか。

Rimenbaは、調剤薬局でも取り扱いがありますが、公式サイトからであれば初回は限定価格で購入可能です。

気になる方は、以下のバナーから詳細をチェックしてみてください。

日常の中で「人と話す時間」を増やす

スマホ認知症を防ぐには、脳を一方向だけでなく多面的に使うことが重要です。

なかでも「会話」は、言語理解・記憶の想起・感情の共有といった複数の機能を同時に働かせるため、脳全体をまんべんなく刺激できます。また、人とのやりとりは孤独感の緩和にもつながり、ストレスを和らげる効果も期待できます。

身近なところから会話の時間を増やす工夫として、たとえば以下のような習慣を意識してみてください。

- 1食事中はテレビやスマホを控え、家族と今日の出来事を話し合う

- 2買い物の際、レジの人や近所の方にあいさつを添える

- 3休日は地域の講座やイベントに参加して交流のきっかけを作る

- 4友人と近況を伝え合う

こうした小さなやりとりの積み重ねが、脳にも心にも健やかな刺激を与えてくれます。スマホから少し離れ、人とのつながりを楽しむ時間を日常に取り入れてみましょう。

スマホと上手に付き合いながら脳の健康を守ろう

スマホ認知症と呼ばれるような記憶力や集中力の低下は、日常的なスマートフォンの使いすぎが一因とされています。

こうしたリスクを避けるためには、スマホの使用を見直し、デジタルデトックスの時間を取り入れることが重要です。

さらに、十分な睡眠を確保し、家族や友人との会話を増やすこと、バランスのとれた食生活を心がけることも、脳の健康を保つうえで効果的です。

特に「うっかり」や物忘れが気になり始めた方は、DHA・EPA・プラズマローゲンなどをバランスよく配合したオールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」の活用もご検討ください。

忙しい日常の中でも、脳を休ませる時間を意識的に取り、必要な栄養素を補いながら、スマホと上手に付き合う習慣を整えていきましょう。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

岩城 裕大

SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。

あなたへのおすすめ

知力健康

中性脂肪を下げる食べ物ランキング7選|おすすめのおつまみ・簡単レシピも紹介【管理栄養士監修】

「健康診断の結果で中性脂肪の数値が高かった」「お腹周りが気になってきた」というお悩...

知力健康

【管理栄養士監修】必須脂肪酸とは?種類や働き・多く含む食品と摂取方法を知ろう

近年の健康意識への高まりとともに「必須脂肪酸」という言葉を耳にする機会も増えていま...

知力健康

【薬剤師監修】中性脂肪を下げるには?今から始める生活習慣とサプリ

健康診断で「中性脂肪がやや高め」と言われたものの、特に体調不良もなく、ついそのまま...